当社のコラム「カビと細菌、何が違う?」では、カビと細菌の増殖方法の違いについて、簡単に説明しました。

特に、パンやお餅などにふわふわとした形で生えるカビは、細菌や酵母に比べ、ユニークな増え方をしています。わたしたちの身のまわりにある微生物たちが、どんなふうに仲間を増やしているのかを知ることは、食品を安全に保つヒントになります。

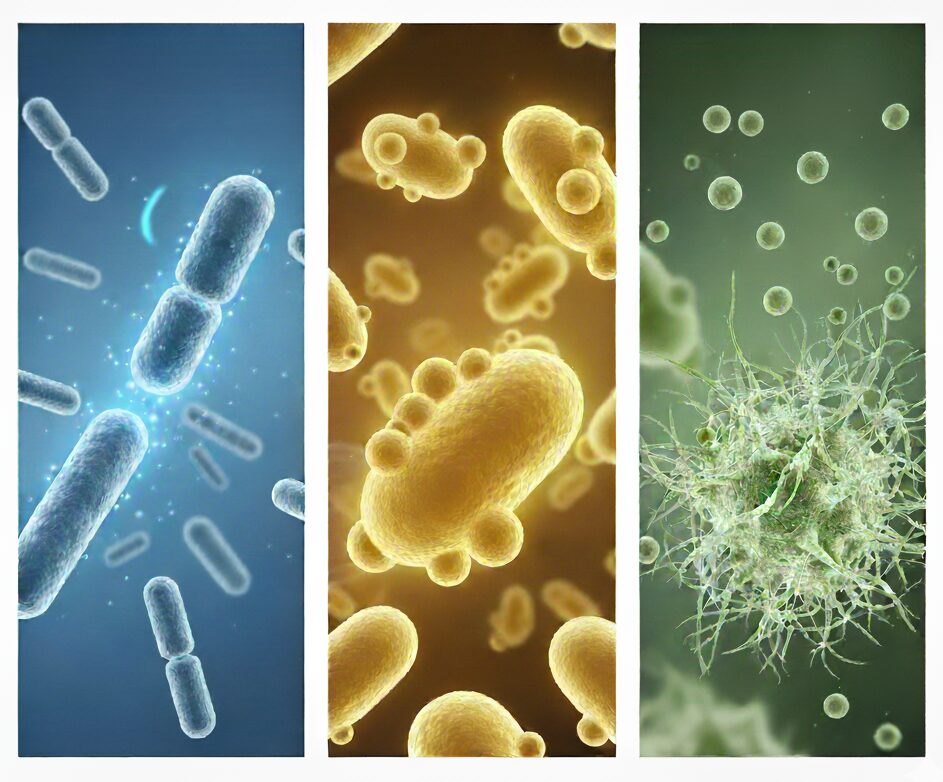

このコラムでは、細菌・酵母・カビの増え方の違いを分かりやすく解説します。

細菌と酵母のシンプルな増殖方法|二分裂と出芽

まずは、比較的シンプルな増殖方法をもつ細菌と酵母から見ていきましょう。

細菌の「二分裂」

細菌は、細胞が2つに分裂して増えます。これを「二分裂」とよびます。

細菌は、栄養を取り込んで細胞が一定の長さになると、真ん中がくびれて隔壁ができ、最終的にはそっくりな2つの細胞に分かれます。

たった1つの細胞が2つに、2つが4つに…と、まるでねずみ算式にどんどん増えていくので、あっという間にその数を増やします(「対数的に増加していく」といいます)。大腸菌(Escherichia coli)の場合、最適な環境では、約20分で1回分裂します。

これが、食中毒菌が短時間で食品をダメにしてしまったり、台所の布巾が一晩で臭ってしまったりする原因です。

酵母の「出芽」

酵母は、「出芽(しゅつが)」という方法で増えます。

酵母の細胞から、まるで芽が出るように小さな突起が出てきて(「母細胞から娘細胞を形成する」といいます)、分離して独立した細胞になります。これもまた、母細胞とそっくりな新しい細胞が生まれる無性生殖の一種です。

パン作りやお酒造りで活躍するサッカロミセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)などはこのような方法で増えますが、一部の酵母(Schizosaccharomyces pombeなど)は分裂で増えます。

主な増殖方法が、分裂か出芽かの違いはありますが、1つの細胞(単細胞)が自分と遺伝的に同じ細胞を作り出すという意味では、両者は似ているといえるでしょう。

カビのユニークな増殖方法|有性生殖と無性生殖

カビは、2つの増え方を使い分けています。

無性生殖

まず、空気中に漂っていたカビの胞子がどこかに着地します。着地した箇所が、カビの発育に適した環境であれば、胞子は発芽し、どんどん伸びていきます。これが菌糸です。菌糸は伸長と分岐を繰り返しながら、着地した箇所の表面のみならず、中にも入り込みます。

この菌糸が「胞子形成細胞」を作り、胞子(無性胞子、分生子)という種のようなものが作られます。この胞子が空気中に舞い上がり、ほかの場所へ運ばれます。この胞子が、また家の中や食品の表面に付着し、カビが生える原因となるのです。

このように、カビは発育にしたがって、形態変化、細胞の機能の変化を伴うため、細菌や酵母に比べて、複雑な発育方法であるといえます。

有性生殖

カビは、もう一つの増え方として「有性生殖」も行います。カビが菌糸を伸ばして成長する中で、生殖機能をもつ菌糸ができます。やがて、 異なる性をもつ菌糸どうしが結合・交配して、有性胞子という、新しい遺伝子を持った胞子がつくられます。簡単にいえば、新しいカビの子どもを作って、子孫を繁栄させる方法です。

一方、オスとメスの役割をするカビが別々に存在し、これらが出会って初めて有性生殖するカビも存在します。

カビが「有性生殖」を行う利点

なぜ、カビはわざわざ手間のかかる有性生殖を行うのでしょうか?

短期間に仲間を増やす必要がある場合は、無性生殖が有利です。増殖に必要な相手を探さずにどんどん増えることができるからです。しかし、遺伝的に全く同じ集団になるので、何かが起こった場合、個体数が一気に減る要因となります。

一方、有性生殖は、子孫に多様性ができます。そのため、さまざまな環境を生き抜くことができます。

基本的には無性生殖を行いますが、生育環境によっては有性生殖を行うのです※。

※ 酵母も有性生殖を行うことがあります。

まとめ

- 細菌|細胞が2つに分かれる「二分裂」で増える

- 酵母|細胞から芽が出る「出芽」で増える

- カビ|「無性生殖」と「有性生殖」の2つの方法で、形態変化を伴いながら増える

細菌、酵母、カビ、それぞれの増殖方法の違いを知ることは、その防除方法や検査方法を考えるヒントになります。