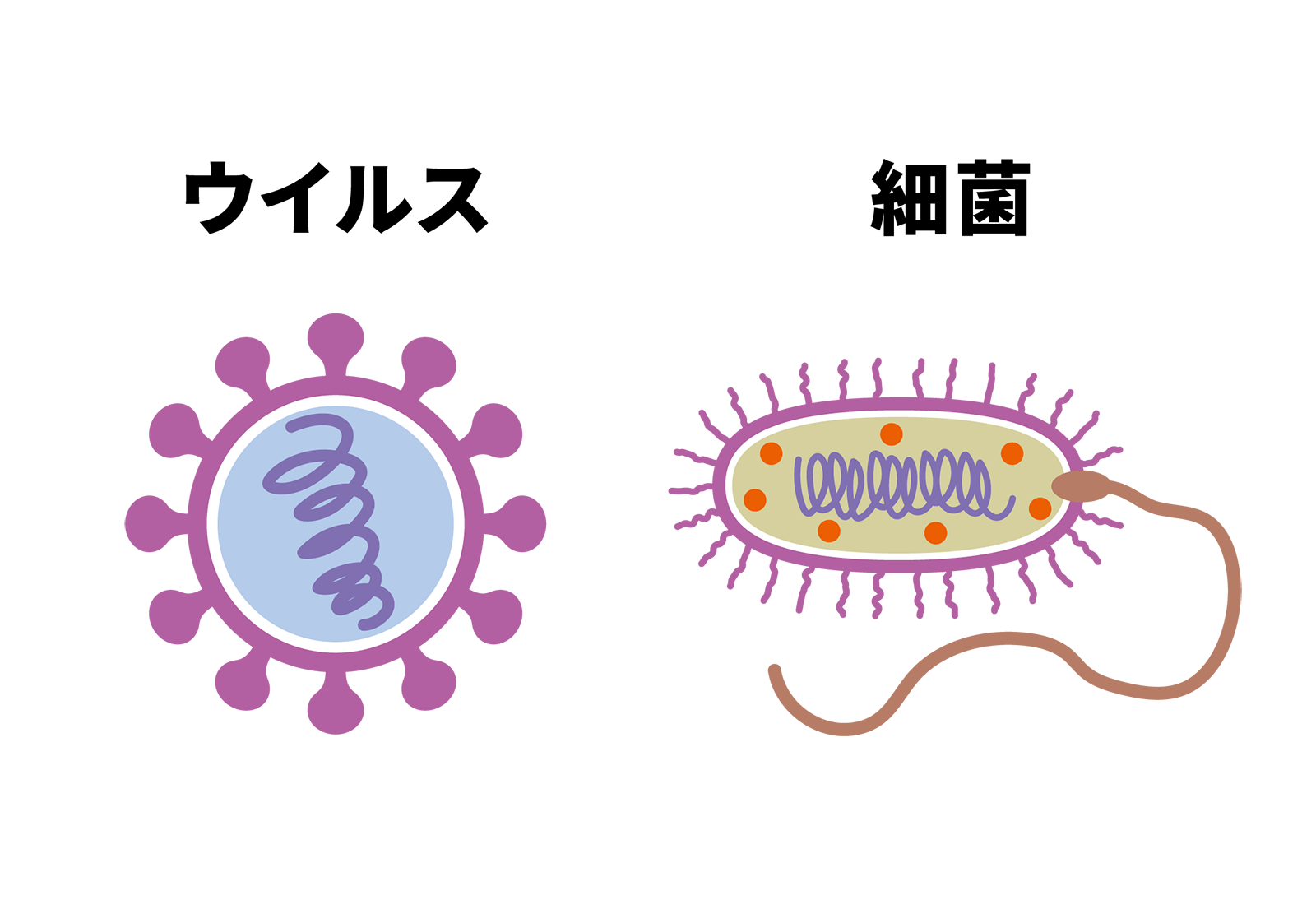

ウイルスや細菌は、どちらも身近な存在ですが、その性質は大きく異なります。今回は、ウイルスと細菌の決定的な違いについて詳しく見ていきましょう。

ウイルス

ウイルスは、その性質から、一般的には「非生物」と位置づけられています。

◆シンプルな構造

ウイルスは、「遺伝子情報(DNAまたはRNA)と、それを覆うタンパク質の殻(カプシド)」という非常にシンプルな構造をしています。一部のウイルスは、さらにその外側に「エンベロープ」とよばれる膜(大部分は脂質)を持ちます。エンベロープを持つウイルスには、石けんやアルコールの消毒が比較的有効と考えられます。

◆細胞を持たない

ヒトを含め、すべての生物は「細胞」という基本単位で構成されています。しかし、ウイルスは細胞構造を持ちません。そのため、自身で栄養を取り込んだり、エネルギーを作り出したりする「代謝」を行うことができません。

◆単独では増殖できない

ウイルスは、単独では増殖できません。動物や植物、細菌などの「宿主」となる細胞に感染し、その細胞の代謝システムを乗っ取ることで増殖します。

◆極めて小さいサイズ

ウイルスの大きさは20~1,000 nm(ナノメートル、1メートルの10億分の1)程度と、非常に小さいのが特徴です。多くのウイルスは、光学顕微鏡では観察できず、電子顕微鏡を使わないと観察できません。

細菌

細菌は、わたしたちヒトと同じように、細胞という基本単位からできている、独立した生命体です。

◆細胞を持つ

細菌は、ウイルスとは異なり、自身の細胞構造を持っています。また、細胞壁の構造の違いによってグラム陽性菌、グラム陰性菌という2つのグループに分けられ、薬剤の効きやすさが違うこともあります。

◆単独で増殖できる

細菌は、自身で栄養を取り込み、エネルギーを作り出す「代謝」を行うことができます。そのため、単独で増殖することが可能です。

◆ウイルスよりも大きい

細菌の大きさは、1~10 µm(マイクロメートル、1メートルの100万分の1)程度で、ウイルスよりもはるかに大きく、光学顕微鏡でも観察することができます。

◆抗生物質が効く

ウイルスには抗生物質が効きませんが、細菌には効果があります。これは、ウイルスが薬剤に強いということではなく、抗生物質が作用するターゲットがウイルスにはないだけです。

まとめ

| 特徴 | ウイルス | 細菌 |

| 細胞構造 | なし | あり |

| 代謝 | 行わない (宿主細胞の代謝機能を利用) | 行う |

| 自己増殖能 | なし | あり |

| 大きさ | 20~1,000 nm (電子顕微鏡が必要) | 1~10 µm (光学顕微鏡で観察可能) |

| 抗生物質 | 効果なし | 効果あり |

| 例 | インフルエンザウイルス、コロナウイルス、ノロウイルスなど | 乳酸菌、大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌など |

ウイルスも細菌も、わたしたちの生活によい影響を与えることもあれば、悪い影響を及ぼすこともあります。例えば、ウイルスは感染症の原因になりえますが、抗細菌薬など医療分野において活用されることもあります。細菌は、食中毒などの原因になりますが、発酵食品などの製造に役立つこともあります。

どちらも目に見えないので、一見似ているように思われるウイルスと細菌ですが、その構造や生き方には根本的な違いがあります。これらの違いを理解することで、感染症対策や健康維持などに役立てることができそうですね。